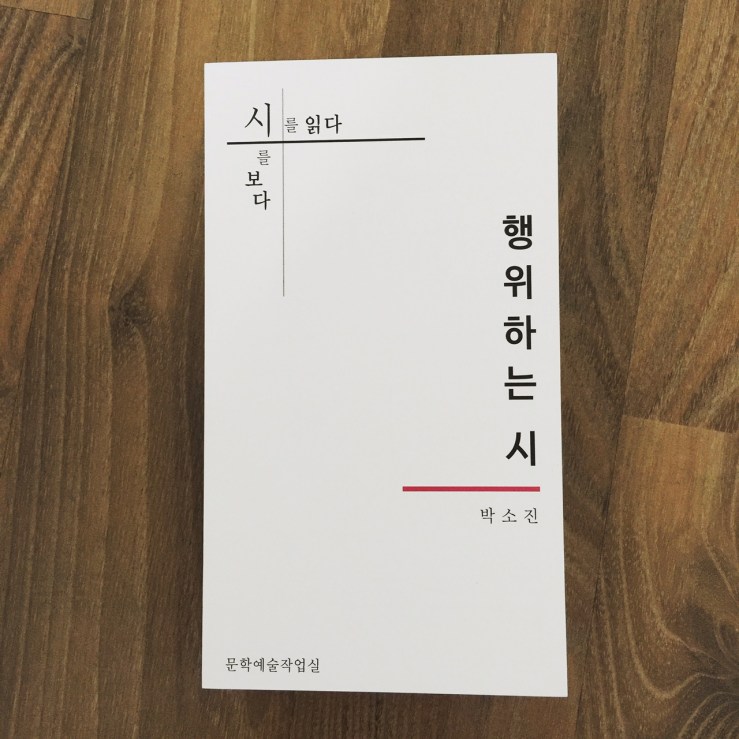

행위하는 시

독립출판물로 해야 겠다, 라는 생각이 든 것이 아마 올해 여름이었을 것이다

시를 쓰면서 시가 점점 인식의 산물로 제 둥지를 틀고 있더라. 물론 개인의 인식의 산물은 맞다. 하지만 그것이 제 몸을 부풀려 막대한 권한을 휘두르는 것 처럼 개인의 세계에 굉장히 거대하게 자리잡아 있었다. ‘시’라고 하는 것이 무겁게 느껴지고 개인의 세계를 담백하게 드러내는 것이 아닌 마치 세계를 말하기 위해 군림하는 묵직한 장신구 처럼 느껴지기도 했다

시와 내가 대면하는 일이 잦아졌다. 그럴 때마다 나는 시가 아닌 ‘시를 쓰는 행위’를 하고 있었다 그것은 마치 타성에 의한 힘에 의한 것 같았다.

마치 거대하고 뭔가 ‘있어보이는’ ‘말하는 것처럼 보이기 위한’ 시를 쓰고 있는 것 같았다. 그래도 늘 마음 한 구석에서는 아닌데, 느껴야 하는데. 아 느껴져야 하는데, 하는 외침을 듣고자 한 것이다

그 외침의 결과물이 바로 <행위하는 시>이다

<행위하는 시>는 시를 쓰면서 고민했던 것들로 부터 출발했습니다.

과연 시는 ‘읽히는 것’인가? ‘읽는 것’인가? 아니면, 그것도 아닌 어떠한 감각의 총체인가?

하는 고민에서 시작된 일종의 실험서입니다.

시는 인식이 아닌 감각적 행위임을 말하고자

아주 작은 책을 적은 수량, 8페이지의 접지 형태의

아코디언 북으로 출판된 책입니다.

기존의 책 형태가 아닌 책을 만지는 순간부터 감각할 수 있도록 접지의 형태를 선택했고 처음 해본 편집디자인이 아주 아주 화려하지는 않지만 말하고자 하는 텍스트를 담는 데에 주력했습니다. 리플렛 같아 보이지만 접어가고 펴가는 과정에서, 그 속에 적힌 글들을 읽어가며 약간의 무언가를 느낄 수 있으면

그것이 바로 ‘시’가 말하고자 하는 것일 수 있을 것입니다.

시라는 것이 어렵게 느껴지는 것이,

시를 쓴다는 것이 특정한 향유 행위가 아닌,

그저 그렇게 우리의 일상에서 느끼는 감각이라는 것을 말하고 싶었습니다.

종이를 접고 피며 보이는 것들을 ‘읽는’과정 속에서 일어나는 감각들에게 ‘시’라고 이름 붙여 줄 수 있었으면 좋겠습니다

구입문의 etroyj@naver.com

가격 : 배송료포함 7,500원