단연 체홉은 최고의 단편소설가다. 단문에 강하고 몇 문장으로 이미지를 완성시킨다. 노어 원문이면 고작 A4 용지 2장 반의 분량으로 단편 하나는 뚝딱 읽을 수 있다. 분량이 적다고 내용이 빨리 잊혀지는 것이 아니다. 찰나의 순간이 영원히 기억되는 아이러니한 경우가 체홉을 좋아하는 독자에게는 낯설지않다. 찰나와 영원의 매칭은 참 모순되나 한번 그것이 가능하면 그로부터 발생하는 파장은 겉잡을 수 없는 감동이다. 체홉의 글이 바로 그렇다. 요즘 우리는 얼마나 ‘소소함’에 대한 사소한 이야기에 열광하는가? 블로그나 미니홈피, 라디오 사연, 에세이 등에서 다루는 소재는 ‘소소한 우리의 이야기’이다. 소소함이라는 거창하지 않은 단어를 빌려 평범한 우리의 삶에서 의미를 발견하는 그것은 분명 우리의 전형이다. 소소한 평범, 그러나 온전히 평범하지 않은 특별한 사건에 열광하는 우리의 요즘. 체홉의 단편 [개를 데리고 다니는 부인]에는 그런 우리가 열광하는 ‘소소한 일상에서 얻는 깨달음’이 녹아있다.

체홉은 러시아작가이다. 고전문학 중에 특히, 러시아문학을 읽어본 독자라면 쉽게 읽히지 않고, 쉽게 끝낼 수 없다라는 데 공감할 것이다. 도스토예프스키나 톨스토이와 체홉의 소설읽기의 차이는 쉽게 끝낼 수 없는 것은 같으나, 체홉의 그것은 쉽게 읽힌다는 데에 있다. 여운은 오래가고 접근도 쉽다. 그래서 비단 러시아뿐만이 아닌 전세계의 독자가 쉽게 체홉의 단문에 열광하는 것이다. 모든 영화와 연극의 동기는 소설이다. 우리가 한번쯤 들어봤을만한 ‘갈매기’ ‘세자매’ ‘벚꽃동산’ ‘바냐아저씨’ 제목의 연극 시나리오의 원작가가 바로 체홉이다. 러시아에서 남녀간의 ‘제대로된 애정묘사’를 처음 시도한 작가도 체홉이다. 하찮은 것에서 의미를 찾는 작가, 체홉의 이야기를 만나보자.

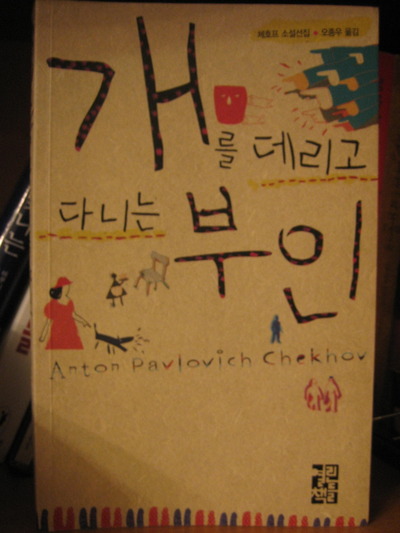

[개를 데리고 다니는 부인]은 체홉의 여러 단편중 하나이며, 열린책들에서 출판된 체홉소설선집의 대표작으로 선정되어 제목으로 쓰였다. 이 책안에는 17편의 살아있는 이야기가 있다. 그 모든 이야기 안에는 슬픔, 절망, 애환, 증오, 갈망, 그리움 등 인간의 모든 일그러진 감정이 스며들어있다. 그 중 첫 번째로 ‘애수’를 이야기해보려 한다. 는 번역본으로 총 여섯 페이지 반 정도의 짧은 분량의 소설이다. 주인공은 얼마전 아들을 잃은 마부다. 마부는 승객에게 열병으로 인한 아들의 죽음에 대해 중얼거리다 욕설을 듣고 맞기까지 한다. 시끄럽다는 것이다. 마부는 더욱더 가슴이 먹먹해진다. 러시아의 추위에, 아들이 죽어버린 절망에 몸은 더 움츠려들고 어떻게 마차를 목적지로 이끌었는지도 무거운 몸을 이끌고 의식없이 일을 마친다. 그리고 자신의 말인 이오나에게 속삭인다.

” 건초를 먹니?”

“그래, 그래, 너는 아니… 꼬지마 이오니치는 이젠 없어( 아들의 이름) … 이 세상을 떠나버렸지… 허무하게 떠나버렸다고…

만일 말이다. 너에게 새끼가, 네가 낳은 새끼가 있다면 말이다… 그런데 갑자기 말이다. 그 새끼가 죽었다면 말이다…

얼마나 괴롭겠니..?” 늙은 말이 건초를 먹으며, 이야기를 들으며, 주인의 손에 입김을 내 뿜는다…..

이오나가 아주 열심히 말에게 모든 것을 이야기한다… pp31 : 5 ~ 16, 개를데리고다니는부인 중 , 열린책들

‘ 그는 자신에게 쏟아지는 욕설을 들으며, 사람들을 보면서, 고독한 감정이 차츰차츰 가슴에서 사라져 가는 것을 느낀다.’pp.28 :13

‘잠시 잠잠했던 애수가 다시 살아나 아주 강하게 가슴에 밀어닥친다…..애수는 그 끝을 알 수 없이 거대하다. 이오나의 (마부) 가슴을 찢고 그 애수를 밖으로 쏟아 낸다면 아마도 온 세상이 잠길 테지만, 그렇지만 그 애수는 보이지 않는다. 애수는 밝은 대낮에도 보이지 않는 아주 작은 껍질 속에 자리 잡고 있다. pp.29: 15 ~22

‘혼자 있을 때는 아들을 생각할 수 없다… 누군가와 이야기해야 한다. 혼자서 아들을 생각하고 아들의 모습을 그려 보는 것은 견딜 수가 없다…’ pp. 31:2~4

아들을 잃은 마부의 슬픔에 대해 공감을 하자는 것이 아니다. 이상하게도 체홉의 소설의 감동은 주인공에 대한 연민을 느끼는 것이 아닌, 누구나 느낄 수 있는 우리의 이야기를 대신 해주고 있다라는 데에 있다. 모든 사람에게 뚜렷이 존재하는 애수를 마부의 이야기를 빌어 세상에 꺼내놓고자 한다. 우리는 모두 가슴에 먹먹한 일들 하나씩 가두고 산다. 말하지 않아 ‘홧병’ 나는 일들. 다른 사람들에게 외로움을 구걸하기 싫어 혹은 약해보이는 모습을 감추기 위해, 위로따윈 필요없다는 생각 등등 여러가지 이유로 우리는 애수를 마음에 담아둔다. 마부 이오나 처럼, ‘누군가와는 이야기해야 한다’ 우리의 애수를 말이다. 소소한 우리의 일상 속에서 우리는 이별 후에 펑펑 울거나, 커피 한 잔 놓고 친구와의 끊임없는 수다를 떤다거나 폭식을 하거나 잠을 잔다는 것 따위로.. 우리는 그 ‘누군가’와 자신에 대해 이야기하며 애수를 풀어내고 있는 것이다.

posted by Atelier-Literature